Close

当教室の生徒さんや一般の方々から、特にご質問が多い問題や音楽の情報をご紹介いたします。

この他にもご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

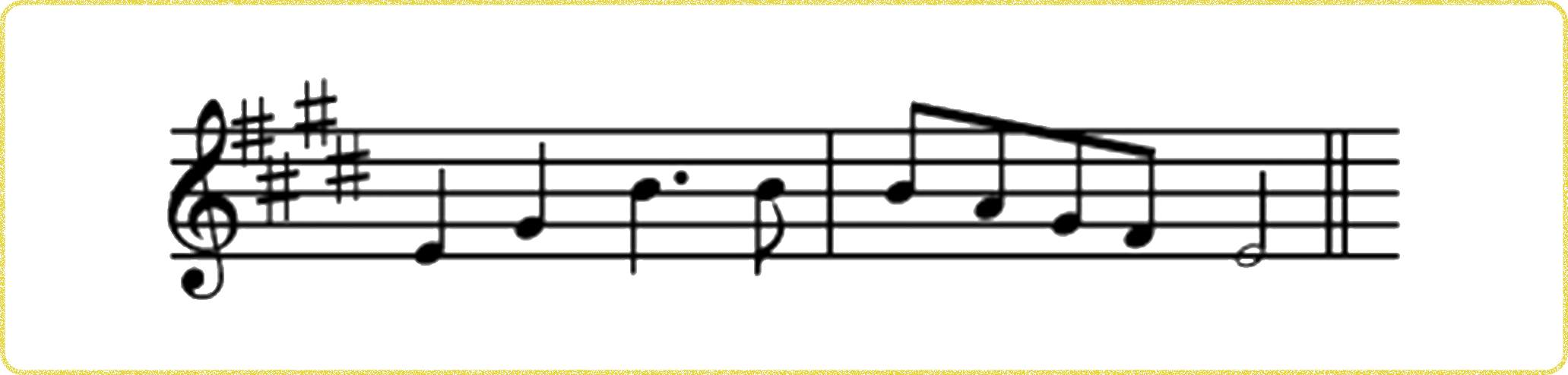

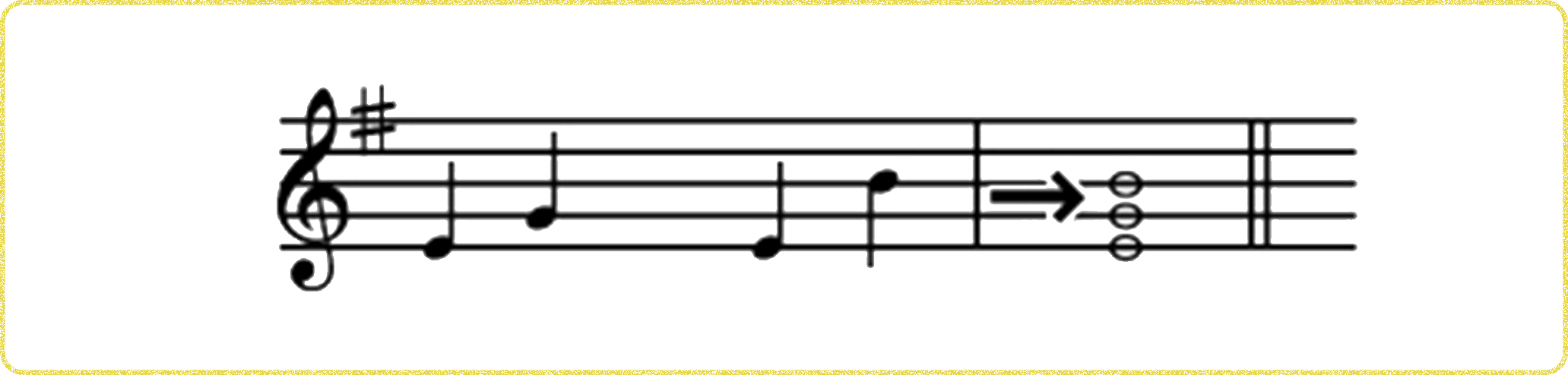

調名の見つけ方

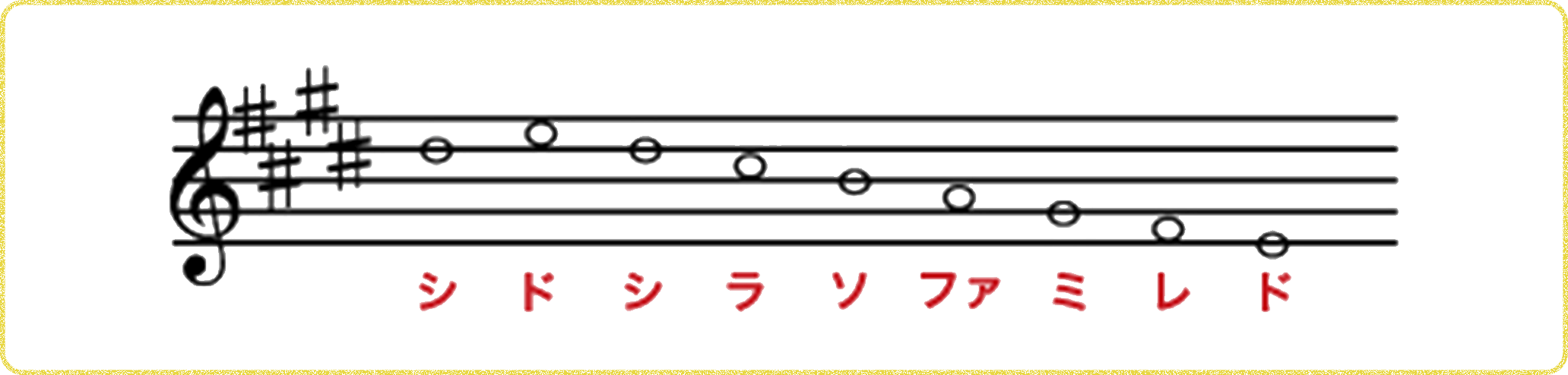

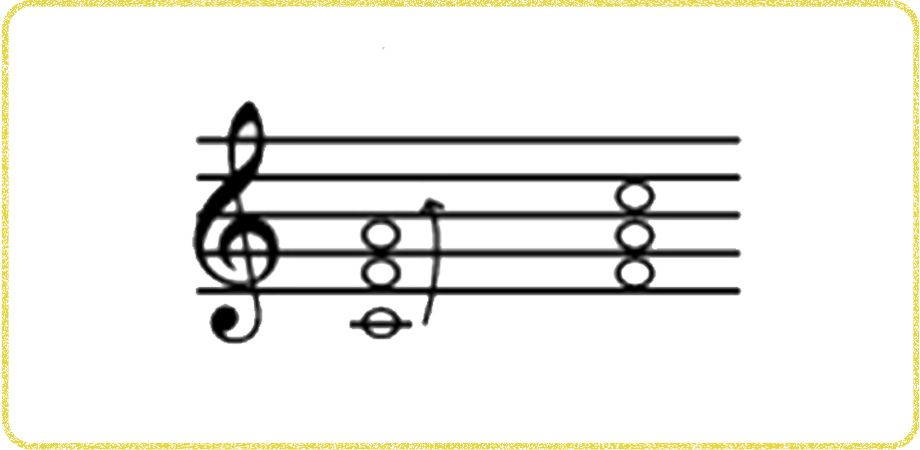

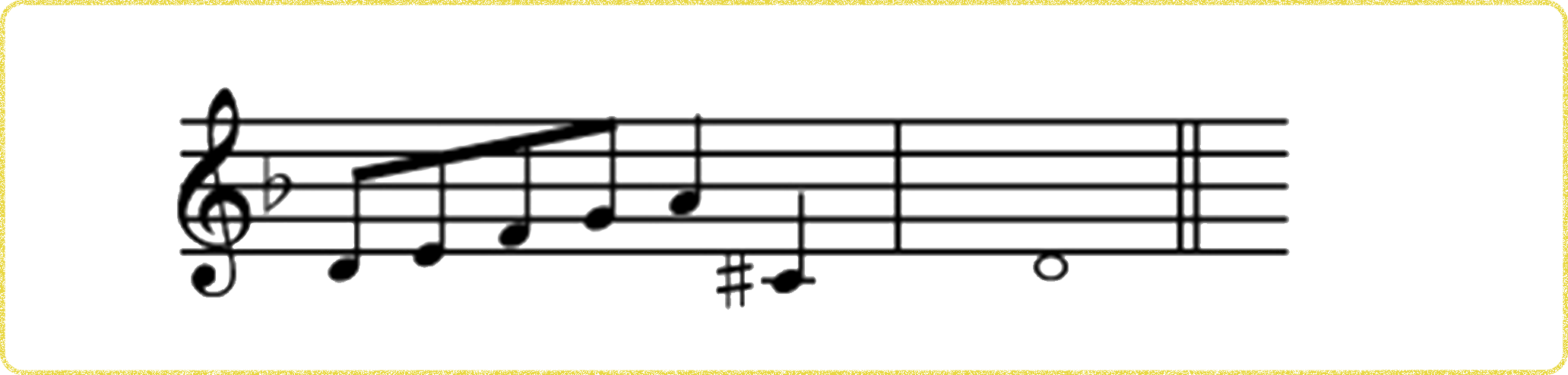

上図は何調でしょう。公立の学校では「移動ド唱法」を採用しています。(”ソ”の音がドになるとト長調というように)予備知識としてもうひとつ、「長調はド」「短調はラ」をさがすことが調名を当てる第一歩です。

調名を当てる一番簡単な方法は、#はシ、♭はファと覚えてください。

#(シャープ)の頭文字はシ、♭(フラット)はフなのでファ、と覚えると簡単です。 #がいくつついていても、一番右の#はその調のシとなり、♭がいくつついても、一番右の♭はファなのです。 そこで上記の問題ですが、一番右の#がハ長調でいうとレの場所にあります。

それがシだということは、ミの音がドということになります。ドレミファソラシド(イタリア音名)=ハニホヘトイロハ(日本音名)ということは、ミ=ホとなり、答えはホ長調、そして最初から読むとドミソということになります。

では、どうして長調や短調と言うのでしょう。バロック時代後期(バッハ、ヘンデルが活躍した時代)にその昔からあった多くの教会旋法の中からイオニア旋法(長調)とエオリア旋法(短調)に統一されたと言われています。

長調とは?

長調とは長三和音を主和音とした音楽のことを長調の曲と言います。

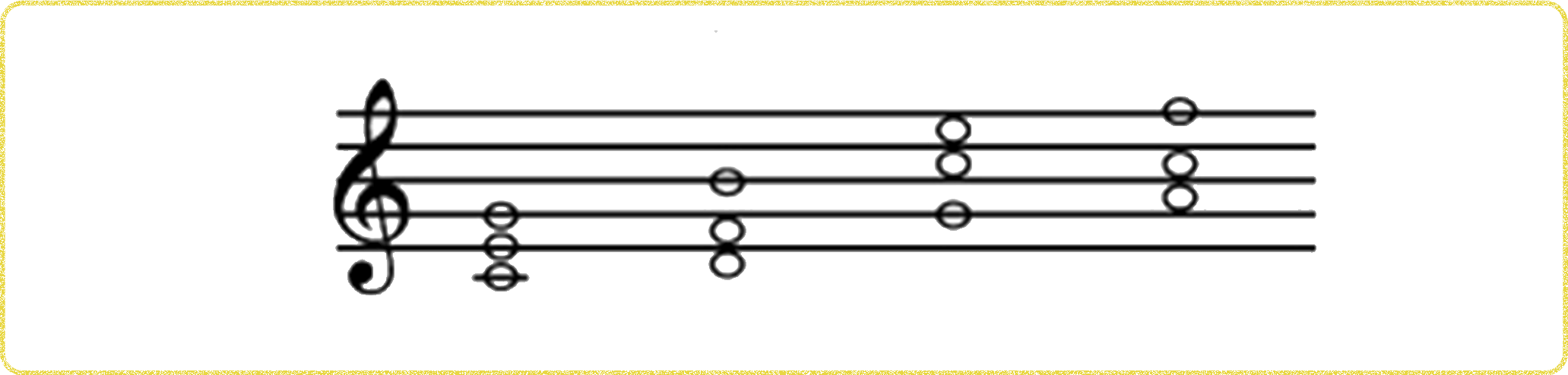

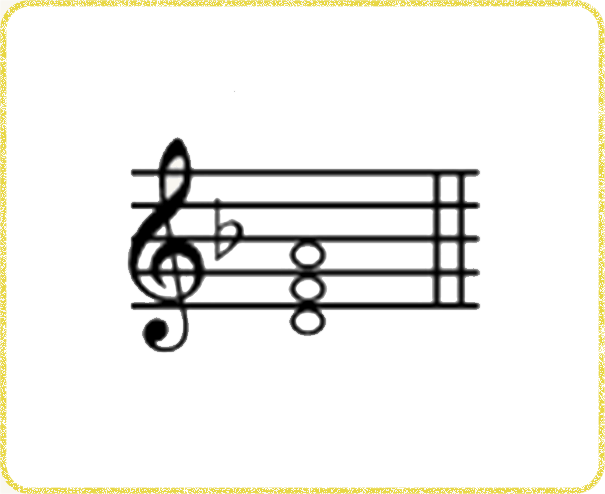

では長三和音とは何でしょう。ここで和音のお話に触れましょう。二つ以上の音が、同時に鳴る状態を和音と言います。

近代西洋音楽の基本は三和音(つまり三つの音が同時に鳴る状態)を基礎としています。

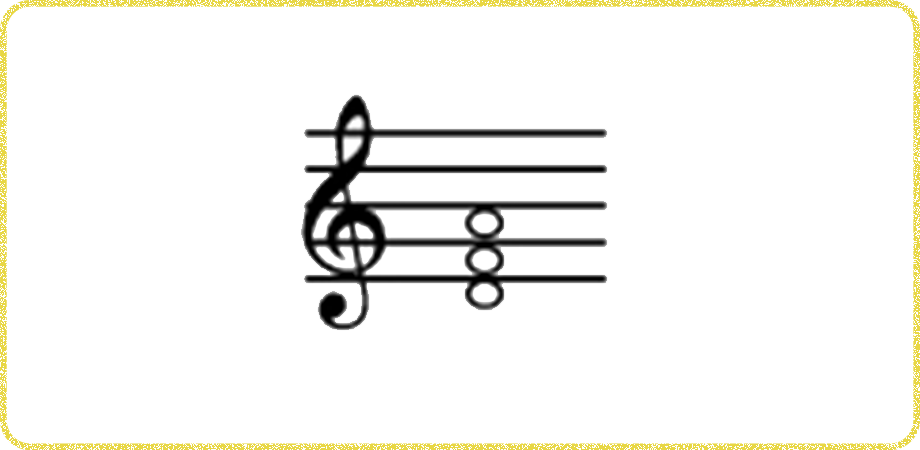

これらを「ドミソ」や「シレファ」というように、三度づつ重ねられた状態を基本形と言います。

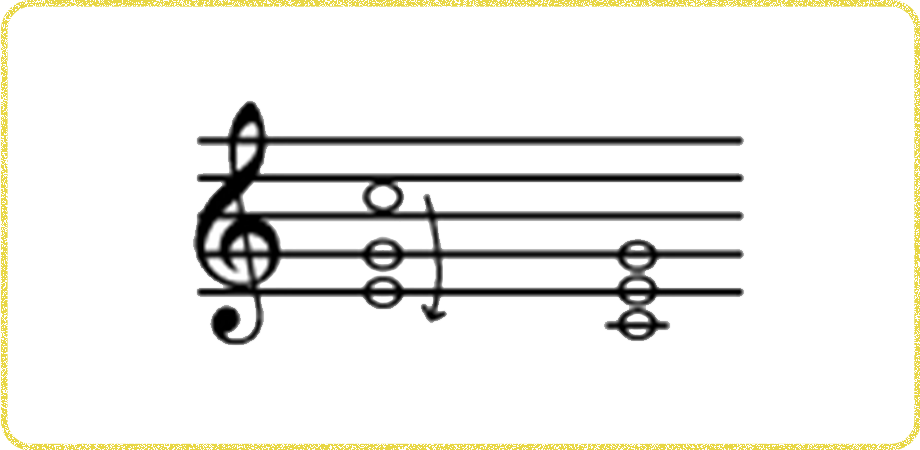

これはミとソは基本形ですが、ソとドの間が離れています。

上のドをオクターブ下げると基本形になります。

この状態は下のドが離れています。

今度は下のドをオクターブ上げると基本形となります。

三和音の構造について

次に、三和音の構造はどうなっているかを説明していきます。 例えばドミソの和音です。 音と音との間を「音程」と言い二度、三度と表します。昔は数字の「ゼロ」を知りませんでしたから、ドとドやミとミのように全く同じ音は、距離が全くなくても一度と言います。

ドとレは二度、レとファは三度というように、はかり始めたその音から数えます。 では、ドとミは三度とすぐわかりますね。

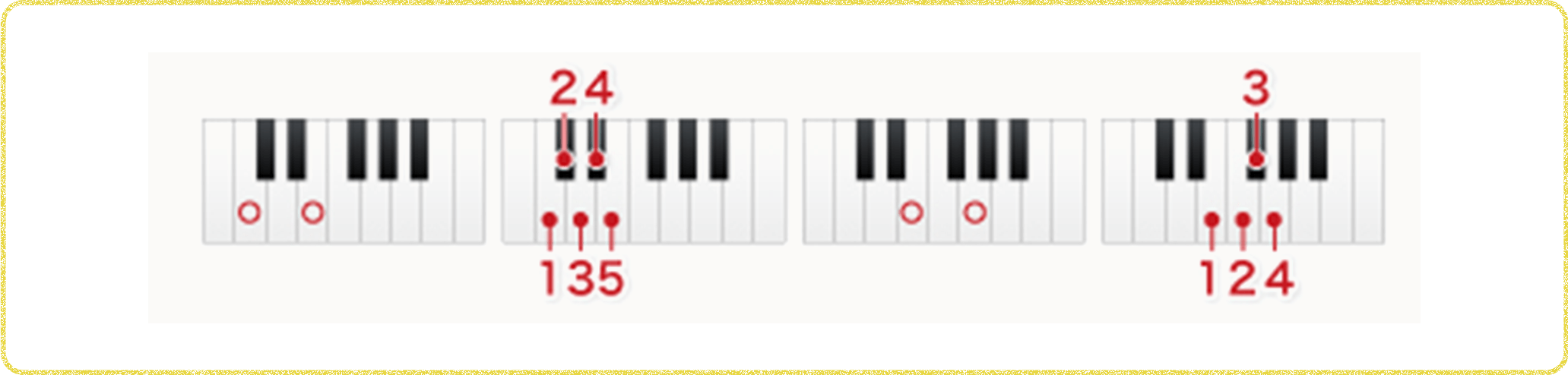

鍵盤図でドとミを見てください。そして音の数を数えてみましょう。

上の図では、全部で5個の音がありました。では、ミとソの間も数えましょう。 全部で4個でしたね。最初の音程の時にお話したようにドとミは三度、ミとソの間も三度、でもドとミの方は音が5個、ミとソの方は音が4個でした。 同じ三度に違いがあります。 音が5個有る三度を長三度と言います。実際に音を出してみると、明るい感じがすると思います。

ミとソの方は4個でこちらの方が音程が短いので短三度と言います。弾いてみると、少し寂しく感じ、長三度と比べると暗い感じがするでしょう。

三和音はこの長三度と短三度の組み合わせでできています。 長三度と短三度、長と短の言葉が二つしかありませんから、組み合わせは4種類になります。

長+短=長三和音

下「ドとミ」が長三度、上「ミとソ」が短三度となります。

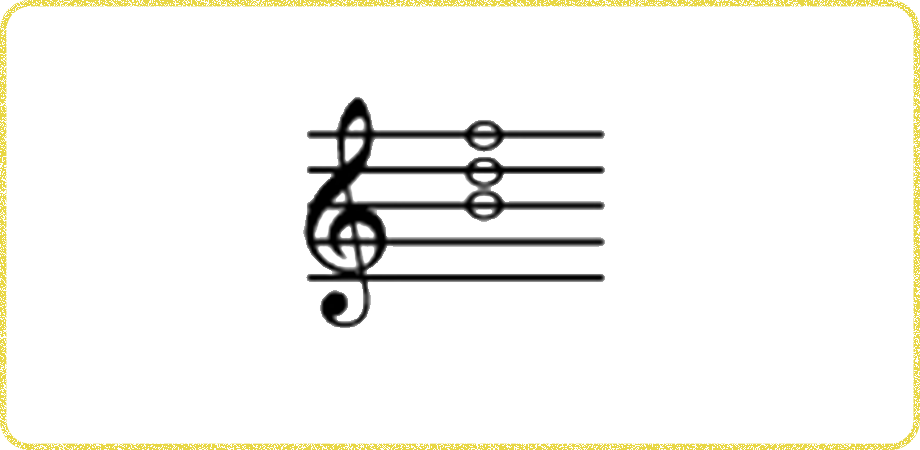

短+長=短三和音

下が短三度、上が長三度となります。

短+短=減三和音

下も上も短三度の場合です。

長+長=増三和音

下も上も長三度の場合です。

長調のというのは長三和音が主和音となっている音楽のことを表し、 短調というのは短三和音が主和音となっている音楽のことです。

では主和音とはどこにあるかと言いますと、大体は最初の小節の頭の部分にあります。

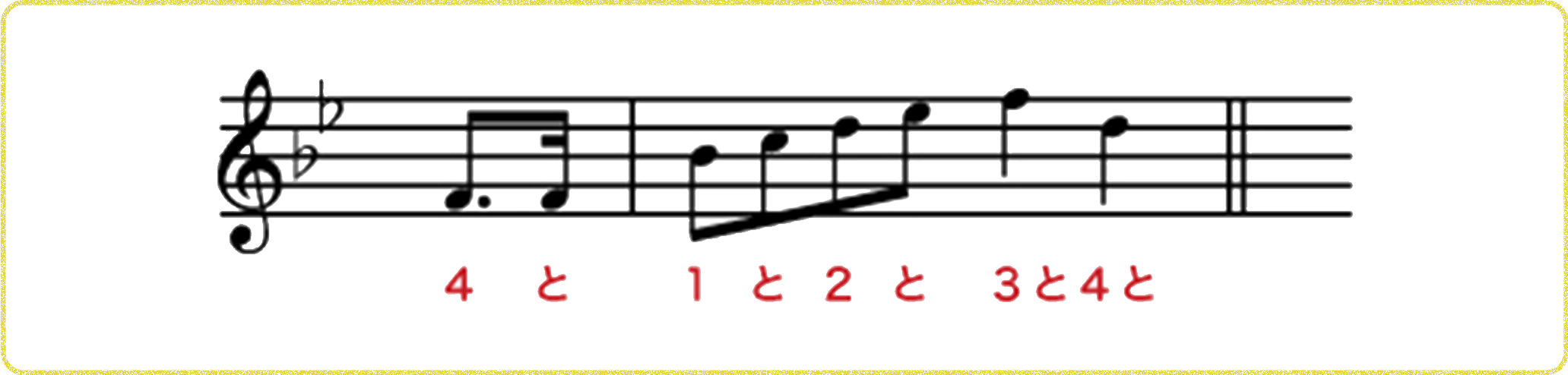

弱起(弱い拍から始まる)の曲では、次の1拍目からです。

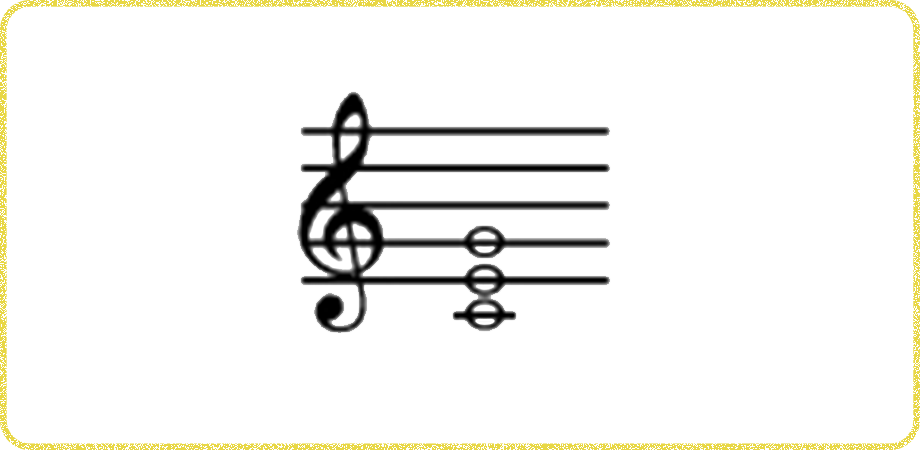

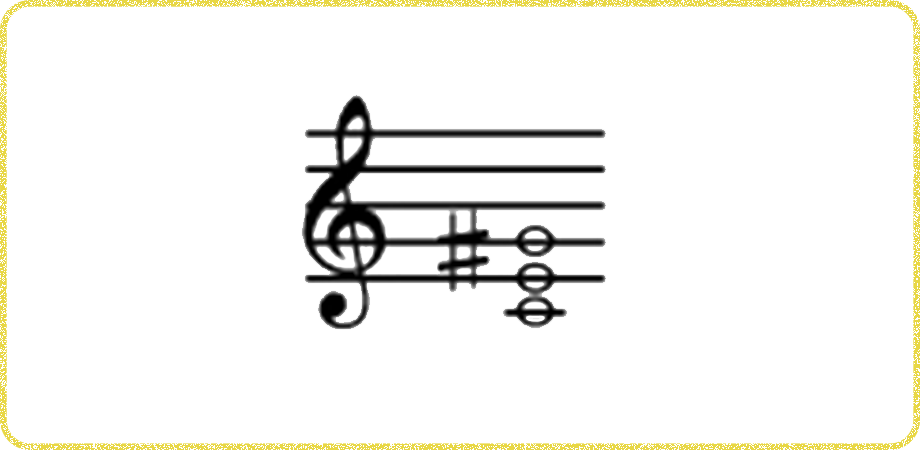

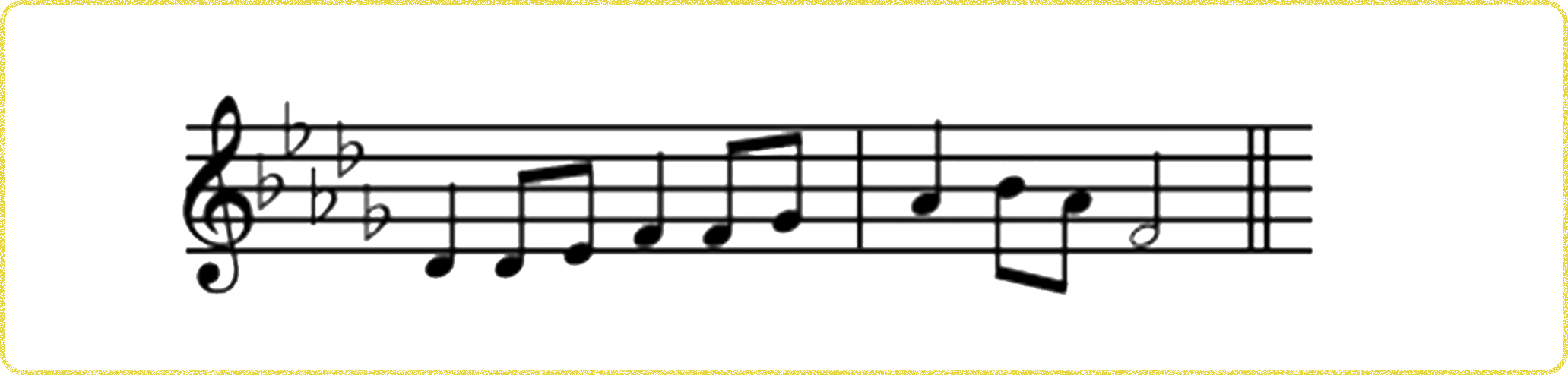

では、上図の曲の調名は何でしょう。

これは弱起の曲ですから、最初の音ではなく次の1拍目から見ます。一番右の♭がファとすればシの音が、ドの役目ということになります。

ただしこの曲はシに♭がついておりますから、変口長調となります。

変・嬰とは?

変や嬰とは何を表しているのでしょう。

これは多くは黒鍵に関係しますが、正確には変は半音下(短二度下、♭がついた音に一番近い左の鍵)嬰は半音上(短二度上、#がついた音の一番近い右の鍵)のことを言います。

ミに#がつくと、鍵盤上では白いファを弾いてミと読み、日本音名は「嬰ホ」となります。#は嬰記号、♭は変記号と言います。

ト音記号やヘ音記号の横に#や♭がついた場合は調号と言います。 曲の始めから終わりまでナチュラル(本位記号)がない限り有効です。

この曲の調名はなんでしょう。シに♭がついています。長調ならドを探し、短調ならラを探します。この曲を移動ドで読めば、ラシドレミーソラーつまり最初のメロディーを和音で見ると、始めの音もラで始まり、終わりの音もラで終了です。

つまり、レの音がラの役目をしており、レは日本音名ではニ音ですからニ短調となります。

いくら♭がたくさんついても一番右の♭はファ、レにも「♭」がついてるので、変ニ長調となります。

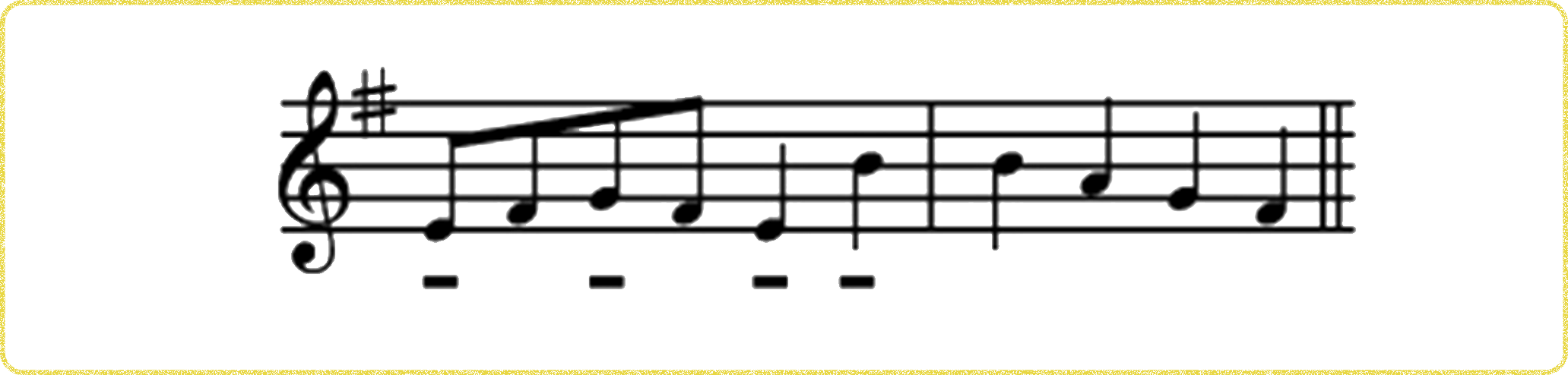

この曲の調名は何でしょう。最初の音からわかりやすいですが、和音の見つけ方としては、1と2と3と4とリズムを刻む下線の部分つ、まり各拍の頭で

考えます。

下のミとソは短三に、上のソとシは長三、短三+長三=短三和音、最初の和音が見つかったら基本形に直して、一番下の音(根音と言います)が主音です。

そうするとホ短調であることがわかります。

今回は調名の見つけ方を中心にお話しました。

小中学校の生徒さん達(試験対策かな)や、一般の方々からのご質問が多い問題を取り上げた次第です。

今回は学校対策もあり、移動ドに傾きましたが、当教室では特に依頼されない限り、レッスンは固定ド唱法で

指導しております。

調性がわかり和音に理解が及ぶと表現が非常にわかりやすくなります。

音楽を解釈するのにいろいろな材料を与えて、講師の言うことをただ待っているのでなく、自分なりに考えて弾く。

そして大作曲家の作品のすばらしさを、自分が参加しながら味わってくれたら…。と願っております。

また今回の和音の試みは当教室生で最小、5歳の生徒さんでも理解できるやさしい内容です。

文章に書くと私の拙文で、かえってわかりづらいかもしれませんが、5まで数を数えられる人は皆さんが「和音」てこんなにやさしかったのだとおっしゃってくださいます。

もちろん、「これくらいやさしいことだ」とおっしゃる方々も、沢山いらっしゃるでしょう。

でも楽譜は難しいと、音楽を遠ざけておられる方々!楽譜はそんなに難しくありません。 いつでもやさしくて親切な講師が、お待ちしております。